Als die Schriftstellerin Eva Menasse 2021 ihr Buch „Dunkelblum“ herausbrachte, diente ihr als Ausgangspunkt das Massaker von Rechnitz im März 1945. Zu ihren Recherchen befragt, schilderte sie bei einer Lesung über ihren Schock angesichts der Erkenntnis, dass es in Österreich so viele Orte wie Rechnitz gibt.

Verschweigen

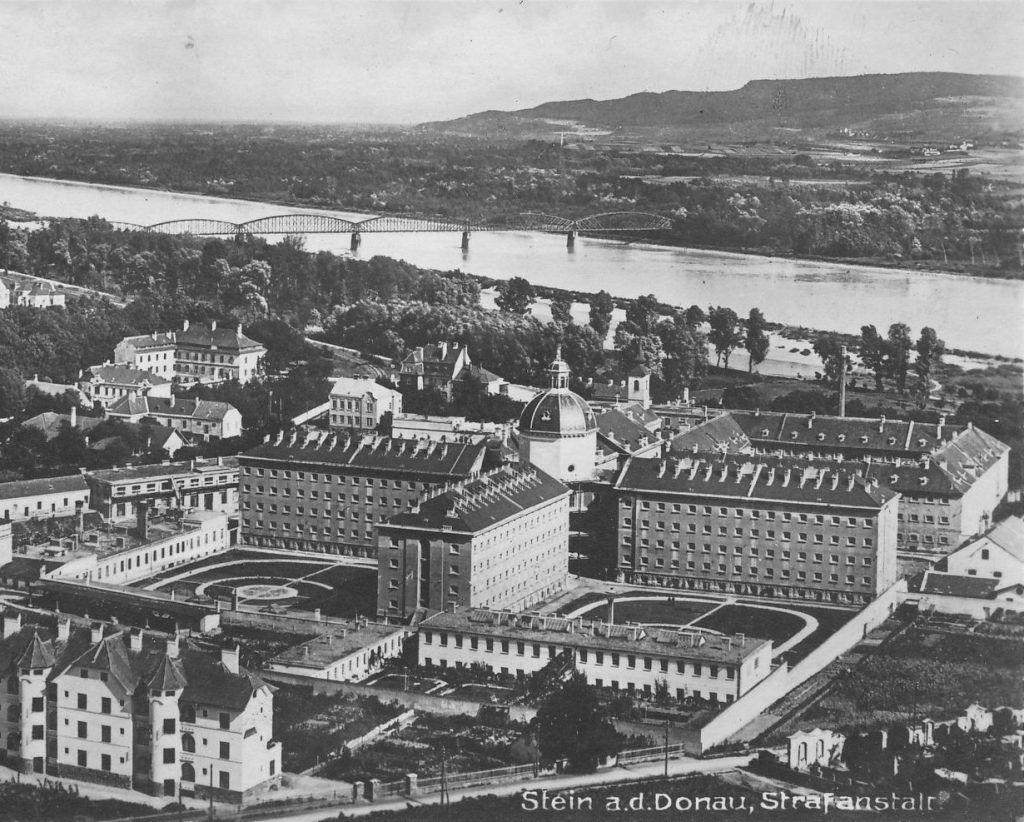

Wer wie der Autor Karl Reder in den 1990er-Jahren in Österreich die Schule besuchte, erfuhr dort nichts über die sogenannten Endphaseverbrechen im Frühling 1945, als die Alliierten näher rückten und das NS-Regime unter Beteiligung der Bevölkerung massenweise Menschen ermordete. „Über das, was sich 1945 vor der eigenen Haustür, im Zuchthaus Stein und Umgebung abgespielt hatte, stand nichts im Lehrplan“, so Reder in seinem 2024 erschienenem Buch „Tod an der Schwelle zur Freiheit. Das Zuchthaus Stein an der Donau während der Zeit des Nationalsozialismus und die Ermordung von Häftlingen im April 1945“.

Der Häftlingsmord von Stein wurde schon in der Vergangenheit punktuell wissenschaftlich und literarisch aufgearbeitet – etwa von dem um Erinnerungspolitik höchst verdienten Kremser Historiker Robert Streibel. Reder legte nun eine minuziöse Aufzeichnung der Geschehnisse vom 6. und 7. April 1945 vor. Darin arbeitet er – mit Hilfe einer Menge Quellen, unter anderem aus dem Stadtarchiv Krems, Niederösterreichischen Landesarchiv, dem Staatsarchiv und dem Staatsarchiv München – nicht nur das Massaker selbst, sondern auch die NS-Zeit in der Justizhaftanstalt Stein auf. Das erweist sich als hilfreich, um die Ereignisse besser zu verstehen. So teilt Karl Reder das Personal in drei Gruppen: jene, die schon vor 1938 illegal der NSDAP beigetreten waren, Nicht-Parteimitglieder sowie Hilfsaufseher, die als nicht mehr „frontverwendungsfähig“ eingestuft worden waren. Bei den Häftlingen zeigt Karl Reder, dass ein großer Teil von ihnen aus – mehr oder weniger – politischen Gründen eingesperrt war, wegen Vergehen wie „Hochverrat“, „Widerstand“, militärischer Dissidenz oder Homosexualität.

Mit Toten übersät

Als zum Ende des Zweiten Weltkriegs die Rote Armee immer näher rückte, sollten die Häftlinge auf Anordnung des Anstaltsleiter Franz Kodré zunächst freigelassen werden. Nachdem die Verwaltung die Kleiderpakete der Häftlinge in den sogenannten Ökonomiehof gebracht hatte, öffneten die Beamten die Zellen. Allerdings so viele auf einmal, dass Chaos im Hof ausbrach, weil manche Gefangenen ihre Habseligkeiten nicht fanden. Kurz nach 12 Uhr fuhr ein Auto mit SS-Leuten vor; allerdings wurde ihnen zunächst der Zutritt verweigert. Eineinhalb Stunden später kamen sie, unter der Führung von Kreisstabsführer Leo Pilz, erneut. Mit Hilfe der NSDAP-Mitglieder unter den Justizbeamten drangen die Wehrmacht sowie 50 bis 80 SS-Leute in das Gefängnis ein; da sich im Ökonomiehof Häftlinge gegen die Tür stemmten, warf Pilz eine für manche tödliche Handgranate, wodurch diese ihren Widerstand aufgaben und die Soldaten einmarschierten. Reder: „Sofort feuerten die Wehrmachts- und SS-Angehörigen wahllos mit Maschinenpistolen in die Menge. In wenigen Augenblicken war der vordere Ökonomiehof mit Dutzenden Toten und Verwundeten übersät“. Auch Beamte wurden ermordet. Eine Viertelstunde später war dieser Bereich, wie es zynisch hieß, „militärisch gesichert“: Alle Häftlinge, die sich dort aufgehalten hatten, waren tot, lagen im Sterben oder waren, als einige wenige Überlebende, unter Leichen begraben. Dann zogen die Schergen andere Häftlinge, die noch in den Zellen waren, heraus und erschossen diese im Freien.

Vergnügen an Erschießungen

Von einem Wohnhaus gegenüber wurde das Ganze beobachtet. Ein Zeitzeuge schilderte: „Nordwestlich des Spitalshof steht ein Wohnhaus, auf einem Balkon desselben standen zwei Mädchen zwischen 20 und 24 Jahren, die der SS zuriefen, wo sich Häftlinge versteckten oder wo einer lief. Diese beiden Mädel fanden an den Erschießungen sichtlich Vergnügen.“

Anderen gelang es zu flüchten. Auf diese verübten die Soldaten eine regelrechte Hetzjagd. Vor dem Haus auf der Ringstraße 74 lagen Tote, ebenso im Stadtpark. Häftlinge – geschwächt von Zwangsarbeit und Mangelernährung – schlugen sich bis in die umliegenden Ortschaften durch, wurden dort jedoch großteils gestellt und ermordet. Anstaltsdirektor Kodré, der bei der Entlassung der Häftlinge Zivilcourage gezeigt hatte, erschossen die Nazis noch am selben Tag unter Befehl von Gauleiter Hugo Jury an der Gefängnismauer.

Immense Opferzahl

Furth, Mautern, Hadersdorf, Rohrendorf, Höbenbach sind nur einige der Orte, in denen Menschen starben. Am 6. April waren 1.833 Personen in der Justizvollzugsanstalt Stein inhaftiert. 1.307 überlebten, 252 namentlich bekannte wurden ermordet, und in 274 Fällen konnte das Schicksal nicht geklärt werden. Höchstwahrscheinlich starben auch sie großteils. So kommt man auf eine Opferzahl von rund 500, auch im Vergleich zu anderen Endphase-Massakern sehr hoch, wie Karl Reder bemerkt. Als weiteren hervorstechenden Aspekt führt er an, dass so viele Akteure verstrickt waren.

1946 wurden zwar die Rädelsführer zur Verantwortung gezogen, erhielten manche Freiheitsstrafen, manche das Todesurteil. Die vielen Mitglieder der Waffen-SS, die sich an der Ermordung hunderter Menschen beteiligten, wurden jedoch nicht identifiziert. Wahrscheinlich lebten sie noch Jahrzehnte als angesehene Bürger weiter – in der Nachkriegszeit, die von Verdrängung geprägt war.

Nina Schedlmayer